洞箫的口风

作者:尺八学习网 日期:2018-10-22 15:41:39 查看:次

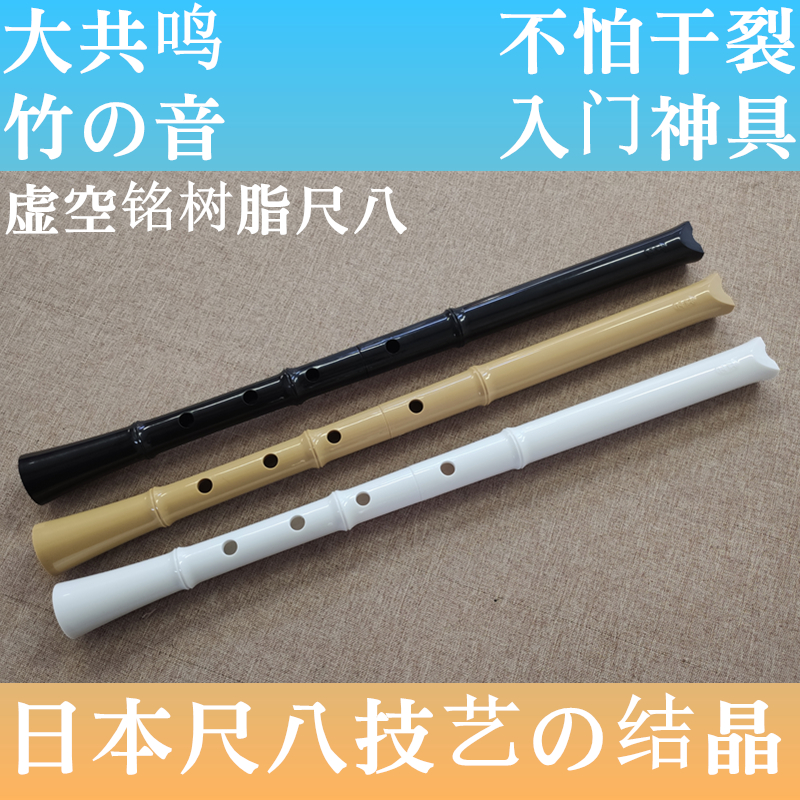

| 口风 洞箫音色的关键性影响在口风,口风气息的控制是吹箫最重要且最基础的技巧,吹箫的功力在这上面可以看出来,因为口风与气息的控制能力演变的技巧很多,例如强弱音的控制,箫声音色的改变,乃至循环换气都与口风有关,笔者个人认为在口风控制上,每支箫多少都需要经过适应期,以达到驾驭自如,在经验上,每次吹箫也都有口风的适应期,尤其隔一阵子没吹箫,一开始吹就需要经过口风适应期,大约十分钟到半小时。 听老一辈南管絃友提到古人练箫,为了检查自己的箫声音质,对著大缸,让大缸的共鸣扩大箫声,让吹箫口风控制能掌握最佳箫音音色。南管对箫的要求箫音要浓,就是要够厚实,尤其低音要浑厚,同一支箫可以吹出纤细的雅箫声,也可以吹出浑厚的浓箫声,完全在口风的控制上。 口风的控制得宜,吹箫可以省力,不浪费气息于不必要的地方,因此让循环换气变得可能,这也是让吹箫不会很累的方法。一般人初学吹箫,往往使力过度,箫声不但不纯淨,还吹得头昏脑胀,上气接不著下气。若觉得吹箫很累人就是口风控制不佳。 以嘴唇来分,口风可以分为鬆紧嘴唇两种,若以箫吹口与吹气角度可以分顺气,俯切与仰切型。上嘴唇必须变化上下与下嘴唇的前后配合,可以变化气束的强弱与角度。 定位与口风影音教学 扁平气束 唐箫吹口研究 吹唐式吹口在口风控制上需要让出气扁平,吹高音更扁细,让气束压力强,而不是加大力气吹出来,而是嘴唇控制鬆紧,低音时下嘴唇稍后,让上嘴唇相对在前,口风鬆,箫音就低浓。 唐式吹口著重在平扁口风,角度适中后,透过俯仰角度可以变化音高,约大二度范围。日本有某流派以偏一边的的嘴唇吹箫,使用单边嘴唇的直线性,对扁平口风更有利,其波动俯仰时类似摇头方式,以约45度角俯仰,群箫吹奏时,长音的摇头族甚是壮观! 唐式吹口在俯仰变化上,对音高影响很大,音孔间而且差异不同,其影响同一音阶的高低八度音,在俯吹时近吹口的音孔,会造成高八度比低八度高很多,就是俯吹时对低八度的影响大,降低很多,高八度却降得少。这在吹口特性上需要注意音准的控制。 圆气束 吹南管箫的口风属于椭圆气束,尤其高音时,变得细窄时可以是小音量的高音,也可以是大音量的高音,完全是口风对气息的控制。 相对V型(鸡嘴)的吹口形式,圆气束更有力于发挥,在角度上也容许范围大,不会向唐式吹口,角度不正确,吹不出声音,V形角度对口风的纵轴适应范围大一些,因此在吹南管长音控制上比较容易,且在箫音上气声少,相对有幽静的感觉。 早期台湾的箫都是半鸡鸭的UV混合方式,有点尖又有点弧度,这样的箫声是典型台湾箫味,这样的口风也是椭圆气束方式,箫声听起来有点甜味。 总的说来,气息拿捏到最佳时,箫声在共鸣最佳点,把气用在适当的地方而不浪费,音量随心所欲能控制,就是最佳口风。 口风控制与八度音阶 洞箫吹奏音阶约有三个八度音,音孔只有一组八度音,八度音阶的变化在于口风的鬆紧与气息的强弱变化。基本上高音需要的气息强,口风要细紧,低音要鬆口风要弱的气息。根据这个原理若吹高音需要更大力气,在实际上是口风缩小,让气流加大,并不是维持原来口风加大力气吹气,这样会很累,方法是错误的。 口风在控制气流上做宽鬆的变化,实际操作上是在上下嘴唇的配合,下嘴唇有前后变化,也有上下变化,来配合不同音阶所需要的气流。 良好的控制口风与气息可以让高音也可以很小声,让低音也可以很大声,初学者容易是吹高音很大声,吹低音阶变得小声,这就是还需加强的地方。 口风控制的音色变化 透过口风控制来变化箫声音色,是吹箫重要的功力,也是一支箫的性能评价之一。这样的效果在台湾或国乐领域中比较被忽略,在日本尺八上尤其著重这样的音色,箫友们以"共鸣"来形容此音色,笔者修过【音响工学】,对音频效果可谓专长之一,透过频谱分析与声音波形检测,很容易可以发现音色的变化情形,透过仪表可以检测出箫的共鸣好坏与吹箫者口风控制能力。 所谓共鸣声出现在箫音出现多次倍频谐波的震幅,它是一种共振频率的出现,就好像竹笛贴了笛膜的声音,也让笛声出现不同倍频的谐波,让笛声不是纯正弦波,这样的现象在箫声的低音域尤其明显,南管箫的品味就是浓音,箫声很浓,就是在低音中出现谐波。 笔者曾经在洞箫音律论文中,比较不同洞箫吹口形式的音色与波谱关系,在这裡再略加区分:吹口的不同在谐波上是属于高频谐波,就是比较尖锐的气声,而与共鸣声的谐波属于与主波相邻的半频与倍频震幅。唐式的共鸣声,听起来有"雾雾"的感觉,而UV型吹口的共鸣声听起来有明亮又厚实之感。 口风样本一唐式吹口平音与共鸣(雾声)比较,口风与吹口切面转换 口风样本二V形吹口雅音与浓音比较,口风与吹口切面转换 样品音录製音量音质不经任何调整,提供客观参考,经过64k压缩 |