钟情尺八箫笛

出生在竹山,对竹子有一份亲切与乡情,竹林是成长的地方,童年在竹林中牧牛,在竹林中嬉戏,工作;竹子在生活中不可或缺,但我最喜爱不只是竹子,竹林,尤其竹子做成的笛箫。

对笛箫的喜爱源自孩提年代,每当笛声飘来,总是敏锐的感受到,并深受旋律吸引,当时最喜欢听的是大陆对台广播的短波,常可以听到活泼高难度技巧的竹笛演奏曲;而对箫的热爱应该是家父身故后的少年时,困苦的环境使人坚强而独立,而炎凉的人情使心性早熟却又多愁善感,寄託在箫声中更是最好情绪抒发,而吹出的箫声所传达的尽是悲凉与哀凄。记得有次到姨妈家,带著心爱的箫在姨妈果园吹起,工作中的姨妈听得泪下如雨,因为凄凉的箫声,还有我艰困的家境。

国中时同乡箫客有三,且都在同一班,第一次上台演出是欢送三年级学长的毕业晚会的遴选预演奏会上,节目说好是三人合奏,结果临场上千人的场面紧张的不敢出场了,只好由我先上台吹奏,另外两人才依序上场吹奏,一场合奏变轮奏,没人知道,只有三箫客心裡有数;虽然演出型态改变了,但我们的节目仍然入选成晚会的正式演出节目,此后学校的活动经常参与。若有活动的准备,老师还容许不很重要的课可以免上课到教室外练箫,真是太乐了!

乡村的住家旁正是一所小学,名字正如那裡的景色,取名〔秀林〕,听说此校已被评选为全省最美的花园学校,它的美在三四十年前就存在;当年喜欢在那裡的长堤大树下看书,傍晚时分,我常带著箫,在回家前吹几曲,时已夜幕低垂,箫声飘荡在山野田园,自己也忘情其间,直到身旁的狗也吹起(狗螺)来合音时,才知道该回家了;后来听说学校是日据时代由坟墓改建的,却不以为意,黄昏的校园经常飘荡著箫声。

吹箫吹成习惯了,家乡的人听我的箫声也一如生活之一,堂姐初嫁后的日子很思乡,他的思乡最想回味的是箫声,经常要我拨空特别(路过)他夫家的店裡〔竹山镇上〕吹箫,以聊解思乡之情,结果在那裡结识了做箫的人,要我为他遴选箫,以利分级出售,因此对箫的了解也愈深入了。

正式受国乐训练是在高中后,学校成立国乐团,被遴选为吹管组梆笛手时,为了四处的演出,经常集训练习,对笛子的技巧也在此阶段有更深的心得。

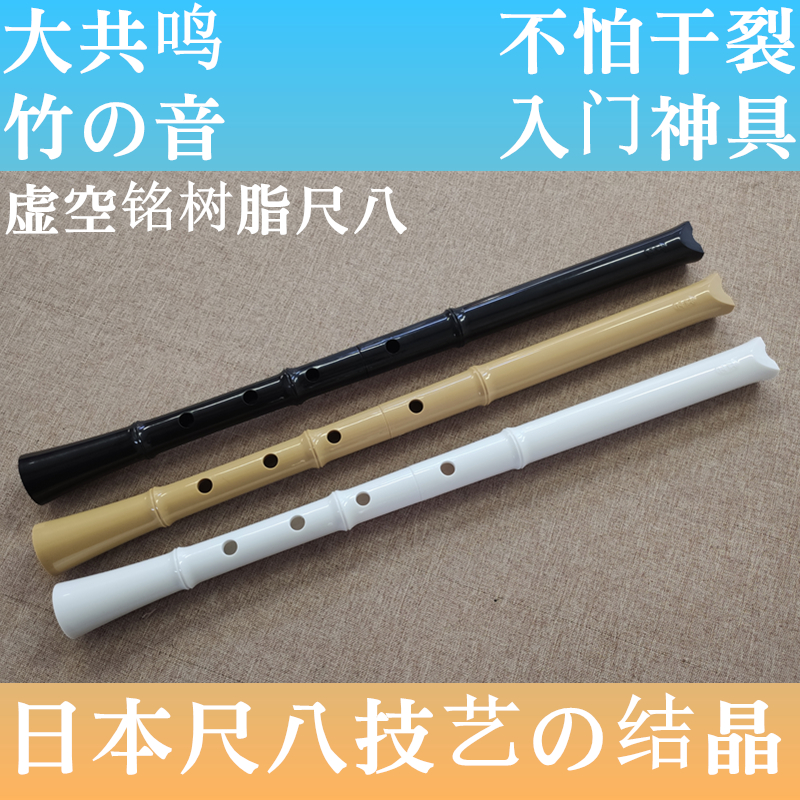

喜欢吹笛箫,也喜欢自己动手做乐器,採竹、製笛箫;吹奏自己做的乐器更是一种满足与成就感,国中时的箫作品,工艺老师还推荐参加工艺展览。至今仍然乐此不疲,採竹踏遍青山绿水,自己做的笛箫,有一份特殊的情感,可满足各种调式的需要,且实验各种竹材特质及音色,因此与竹子结了深厚的情感。

虽没以演奏笛箫为职业,但它仍是我精神生活的重心,休閒生活中享受自己的最爱,从南管,北管,国乐,歌子戏或崑曲。忘情自己音乐演奏声中已是忙碌的都会生活最好的宣洩,看著一群群对艺术工作的坚持与执著者,能参与其中也算略尽绵薄之力。

笛箫声起,想起故乡的竹林,想起有竹林的故乡。 |